お酒は健康に悪い!

とお考えの方、少なくないと思います。確かにお酒を飲んで、次の日頭が痛くなったり体が重くなったりなると、そう考えてしまいますよね。

「お酒は健康に悪い!」半分あたりで、半分はずれです。実際問題、お酒はうまく付き合うことでメリットがあるものです。

その中でも焼酎は糖質ゼロ、プリン体ゼロ、アルコールの質により二日酔いしにくい等、ヘルシーなアルコールという話は以前まとめさせていただきました。

▼▼詳細はここから▼▼

焼酎はダイエットに効果あり?焼酎は「痩せたいけどお酒が飲みたい人」にオススメです

しかしダイエットには効果的と言われている焼酎ですが、健康を害する「病気」にも効果があるんでしょうか?

「焼酎は心筋梗塞に効果がある」

「焼酎は血栓を溶かして動脈硬化を防ぐ」

など、様々な話、噂があります。

今回は、焼酎が血栓・心筋梗塞にどういう働きをするか解説していきます。

血栓を溶解するウロキナーゼについて

まず今回、記事のテーマのひとつである、焼酎に血栓を溶かす力があるのか?ということですが結論から先にお伝えすると、焼酎には血液溶解機能があります。

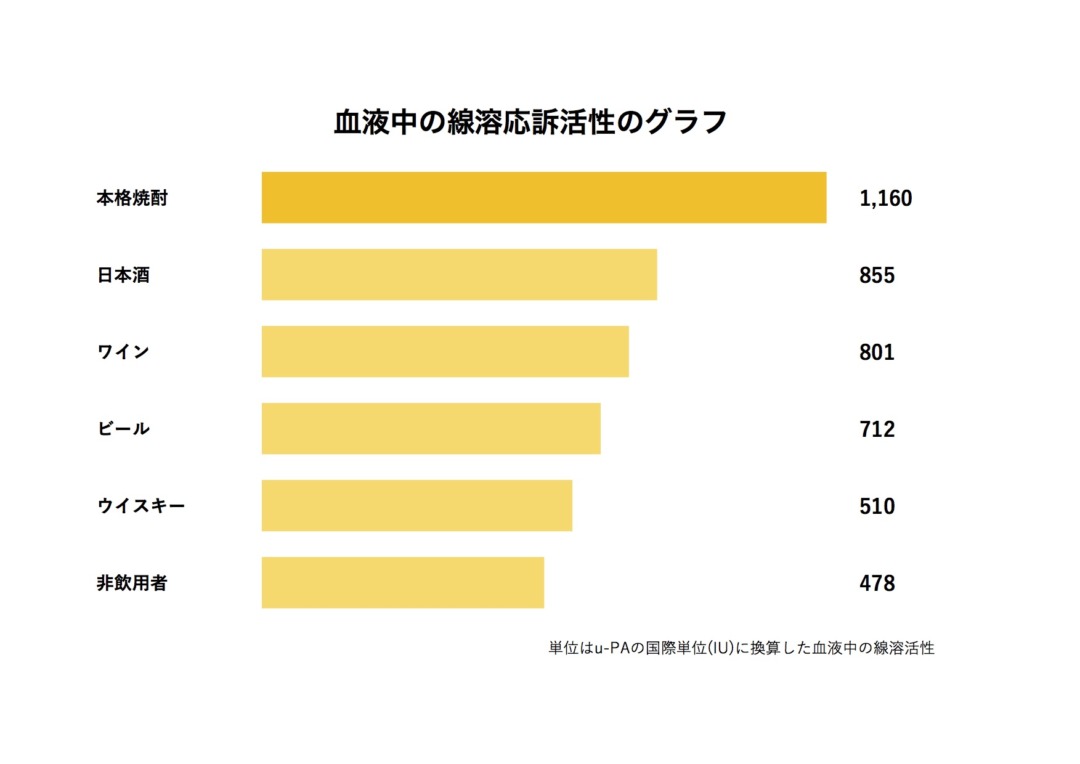

当時、倉敷芸術科学大学の医学教授だった須見洋行氏は、「焼酎・ワイン・ビール等様々な酒類を飲んだ後に、血液溶解する力を計測する」という実験を行いました。その結果、どのお酒にも多少の効果が見られるものの、特に焼酎と泡盛に血液溶解を促す「プラスミン」を生成するウロキナーゼの分泌が確認されました。結果は下記グラフをご覧ください。

※上記はそれぞれのお酒を飲んだ後でのウロキナーゼの分泌量です。

ちなみに、食べ物の中にも血液を固まりにくくする作用を持つものがあります。

野菜は全般的に血流改善につながるのですが、その中でも一つは玉ねぎ。「玉ねぎは血液をサラサラにする」と聞いたことはありませんか?玉ねぎやニンニクに含まれているアリシンという成分は血液が固まるのを抑制する働きがあります。

また、野菜由来の青汁や、緑茶、麦茶などの飲み物にも血液をサラサラにする効果があると言われています。しかし様々な食べ物の中で群を抜いて、血栓そのものを溶かす威力のある食べ物、それが納豆です。

「血液をサラサラにする」という効果だけでなく、納豆自体には「血栓そのものを溶かす」ナットウキナーゼなる物質が含まれており、他のサラサラにする野菜や飲み物などと比べてもその効果は上になります。血栓を気にされている方は特に、焼酎のつまみに納豆を使ったメニューなどを取り入れてみてはいかがでしょうか?

さらに飲むだけではなく、匂いを嗅ぐだけでもウロキナーゼの分泌を活性化させるということもわかっています。下戸な人でも血栓が気になる方はお酒の席で焼酎の匂いを嗅ぐだけでも血液溶解する力を高めれるということになります。

つまり「焼酎や泡盛を飲んだり、匂いを嗅ぐことで血栓が原因で引き起こされる脳梗塞・心筋梗塞・虚血性心疾患などの病気の予防になる。」というわけです。と、言うと焼酎・泡盛好きの方が大喜びしそうな話ですが、注意すべきポイントが二つあります。

焼酎の場合、本格焼酎であること

甲類焼酎や甲乙混和焼酎ではなく、乙類焼酎と言われる、単式蒸留器で蒸留された「本格焼酎」に限ります。特に黒糖焼酎には本格焼酎による血栓溶解酵素の活性化能力が多く含まれています。

適量を守ること

効果があるからと言ってそれを免罪符に好きなだけ飲んでもいいと言うわけではありません。高い効果が期待できる適量は純アルコール量で1日当たり30ml程度。割る濃度にもよりますが、平均的にコップ2杯くらいが適量ということになります。

心筋梗塞や動脈硬化を改善する善玉コレステロールという成分について

健康診断で、悪玉コレステロール値の高い方もいらっしゃるでしょう。悪玉コレステロールの値が高いと、動脈硬化を起こしやすく、心筋梗塞・狭心症や脳卒中などの原因になります。その悪玉コレステロールを抑える働きをするのが善玉コレステロールです。焼酎や泡盛にはそんな「善玉コレステロール」を増やす効果があると言われています。

焼酎の他には赤ワインも心筋梗塞に効果があります。フランス人は肉をよく食べる割りに心臓病の割合が少ないのは、赤ワインに含まれているポリフェノールが、悪玉コレステロールを抑制し、動脈硬化を防いでいると言われています。

まとめ

今回は焼酎とその効能について掘り下げて紹介いたしました。

- 本格焼酎にはウロキナーゼの分泌を活性化し、血栓や心筋梗塞・脳梗塞の抑制に効果がある

- 焼酎を匂うだけでも効果がある

- 納豆も同じく効果がある

- 適量を守らなければ効果が薄れる

- 善玉コレステロールを増やす効果がある

焼酎が好きで、血栓や心筋梗塞でお悩みの方には、飲酒を後押しする話になるかもしれませんが、適量を守ってお酒とうまく付き合っていきましょう!